| |

[736] 2025/03/01/(Sat)12:41:49

| 名前 |

Seigo

|

タイトル |

「美なるものが世界を救う」について |

| 本文 |

『白痴』においてムイシュキン公爵が言ったとされている「美なるものが世界を救う」について解釈したものがYouTubeのショート動画にあり、注目しました。 → こちら

自分はこの言葉で言う美を、女性の美貌や自然の美しさや芸術家が描く美などを中心に理解していたのですが、人の愛や善意といった人の心の美しさが世界を救うという上のコメントの捉え方には大いに感心した次第です。

ドストエフスキーがアリョーシャやムイシュキン公爵やソーニャの造形に込めた思いをあらためて感じ取りたいと思う。

|

| |

|

| |

[735] 2025/02/25/(Tue)20:51:17

| 名前 |

Seigo

|

タイトル |

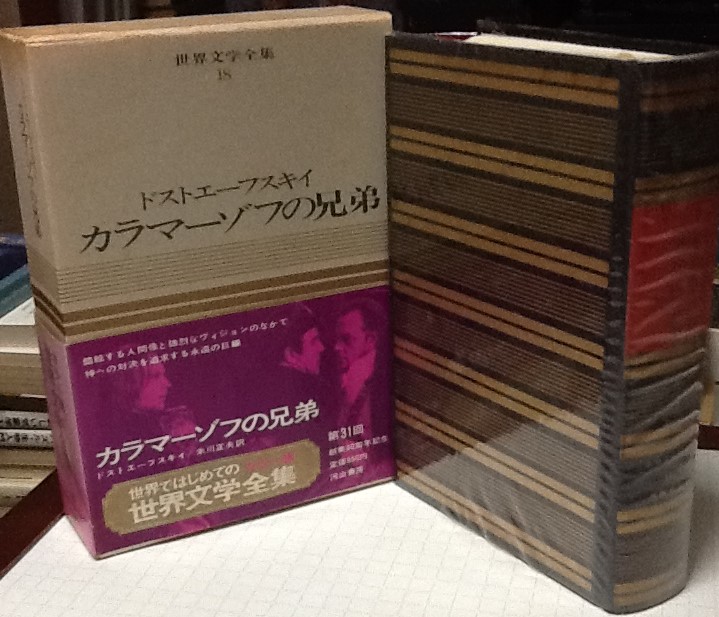

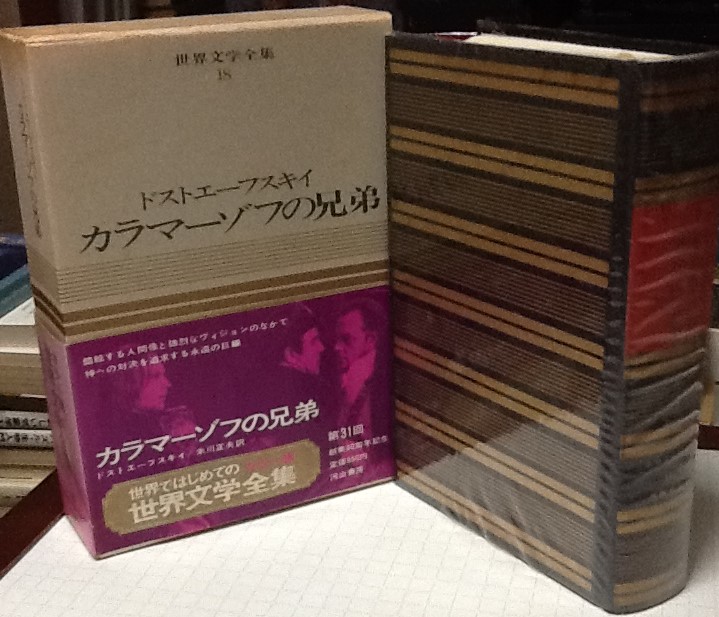

江川卓訳『カラマーゾフの兄弟』の復刊(文庫化)を願う |

| 本文 |

江川卓訳『カラマーゾフの兄弟』の復刊は、私も願っていることです。

当訳は、いろんな点で優秀なのですが、過去に、集英社の世界文学全集で二種ほど刊行されましたが、それらは、今は、絶版になって、稀少の古書か図書館のぶんで入手しなければなりません。

サイト「復刊ドットコム」は、氏の『カラマーゾフの兄弟』の訳の良さに注目して、以前から、復刊賛同の声を募り、復刊に向けて運動をしています。→ こちら

できれば、文庫本で復刊してもらいたい。

主な出版社ではすでに『カラマーゾフの兄弟』は文庫本で現在も書店に並んでいますから、刊行元の集英社さんか、この前、望月哲男さんの訳で『白痴』の新訳を出した河出文庫さんがよいのではないでしょうか?

|

| |

|

| |

[734] 2025/02/22/(Sat)14:03:36

| 名前 |

Seigo

|

タイトル |

ドストエフスキーの概説のこと |

| 本文 |

※追記更新 25/02/23 11:23

ドストエフスキーの概説については、百科事典に掲載の、

・江川卓氏のぶん(こちら)

・中村健之介氏のぶん(こちら ※真ん中あたりにあり。)

が、比較的長文で、独自の見解も少々打ち出されているが、内容は無難だと思う。

ウイキペディアのぶんも、いろいろと無難に参考になるが、アンサイクロペディアのぶん(こちら)は、皮肉と諧謔(かいぎゃく)が効(き)いている。

出版社の記述では、以前挙げた通り、光文社編集部のぶん(こちら)が短文ながら鋭い。

なお、当ページでは、当初より、こちらにまとめている。自分なりに今後も更新を続けて記述内容を深めていきたい。

|

| |

|

| |

[733] 2025/02/19/(Wed)20:00:16

| 名前 |

Seigo

|

タイトル |

ドストエフスキー関連のネット上の動画や記事をリンク |

| 本文 |

追記更新 25/02/20 19:23

以前ネット上のドストエフスキー関連のめぼしい記事を一部リンクさせていたコーナーを設けていましたが、考えがあって後に外しています。

最近、ネット上のそういった記事や動画で目に付くものがあり、そのコーナーをコーナー「リンク」内に復活させました。 → こちら

今後、随時、追加してリンクしていく予定です。

その中でも、『罪と罰』をめぐっての意見交換の中での作家石田衣良氏のドストエフスキーについての率直な発言には注目しました。→ こちら

そのほかとして、人文系方面以外のぶんも含めて、各分野の本、各分野のページに関しても、最近、〈その他のコーナー〉内に

コーナー「各分野の本」

コーナー「各分野のページ」

を設けて、その蓄積を始めたところです。

|

| |

|

| |

[732] 2025/02/17/(Mon)19:56:47

| 名前 |

Seigo

|

タイトル |

ドストエフスキーの小説の特徴(18) |

| 本文 |

ドストエフスキーの小説の特徴として、描写の面で、作中に自然や風景の描写が少ないということが言えるだろう。

登場人物が落ち合った部屋で長く会話をする屋内の場面が多くて、作者の関心と注意はその会話に集中している、ということでもある。

|

| |

|

| |

[731] 2025/02/15/(Sat)16:56:28

| 名前 |

Seigo

|

タイトル |

ドストエフスキーと苦悩 |

| 本文 |

※追記更新 25/02/15 17:10

当ボードで以前、ドストエフスキーの苦悩観についてほのかさんと意見が対立したことがあったが、苦悩の経験も数多かったドストエフスキーは、人の生における苦悩のことや苦悩の価値や意義について、生涯にわたって考えを深めていった人だと、あらためて思う。

その作品にも、『罪と罰』におけるラスコーリニコフの苦悩、『カラ兄弟』における受難で被る大きな苦痛に対するドミートリイの覚悟の絶唱(こちら)をはじめ、苦悩についての言及がしばしば見られる。(その他として、こちらなど。)

ドストエフスキーがついに至った苦悩の秘儀と言うべきものを知ることができたらと思う。

|

| |

|

| |

[730] 2025/02/12/(Wed)20:44:31

| 名前 |

Seigo

|

タイトル |

ドストエフスキーの小説のこれまでの邦訳のこと |

| 本文 |

※追記更新:25/02/13 07:20

これまでのドストエフスキーの小説の邦訳については、自分としては、米川正夫氏の訳と江川卓氏の訳が、やはり、よいと今でも思う。

米川氏の訳は、たしかに文語調・漢語調の言い回しや語彙を使っていて、そういった表現に慣れてない人にとっては読むのに骨が折れる箇所が少なからずあるけれど、各登場人物の話す言葉をそれぞれにふさわしい口調や表記(『悪霊』のステパン氏の言葉など)にしていることをはじめ、そのぶん、その訳文には格調や奥行きや味わいが生じている。

江川氏の訳は、やや荒削りの傾向があるが、とりわけ、『罪と罰』『地下室の手記』の訳などは、当時の社会の雰囲気や登場人物の息づかいなどが生々しく伝わってくる訳文であり、自分にとっては好みの文体だ。旺文社文庫『罪と罰』にはシマリノフの挿し絵があり、よかった。

亀山郁夫氏、原卓也氏、小沼文彦氏、工藤精一郎氏をはじめ、他の知られた訳業は、中性的と言うか、現代の日本人には読みやすい平明な無難な文章になっていて、それなりに良いと思うが、米川氏や江川氏のようなドストエフスキーの小説の世界をよく伝えていく工夫された個性的な文体文章になっていないことによって、逆に、伝わる内容がやや薄っぺらになっているような感じがする。

自分は、初めに米川氏と江川氏の訳文で読むことによりドストエフスキーの小説の世界を肌で感じ取ることができ、身にしみ込んだその余韻が今も続いていることを幸運に思う。今後も、米川氏と江川氏の訳文でドストエフスキーの小説に親しんでいくことになるだろう。

[河出書房の決定版世界文學全集の巻11『カラマーゾフの兄弟』(米川正夫訳)]

[旺文社文庫『罪と罰』(江川卓訳)]

[旺文社文庫『罪と罰』(江川卓訳)の挿し絵(画:シマリノフ)]

|

| |

|

| |

[729] 2025/02/08/(Sat)14:03:21

| 名前 |

Seigo

|

タイトル |

口述筆記による創作が作品にもたらしたもののこと |

| 本文 |

ドストエフスキーの小説の創作が妻アンナさんとの共同制作(口述筆記をもとに完成していったこと)になっていったことが、ドストエフスキーの書く小説(『賭博者』『罪と罰』以降の小説)の内容や表現にどういった変化をもたらしているのか、ということに自分は最近関心を持ち、いろいろと確認しているところです。

アンナさんと行う口述筆記の仕方の実際はどういったものだったかの確認がまず必要であり(その大まかな過程は娘のエーメさんが書き残してくれています。ロシアのテレビドラマ「ドストエフスキー」ではそのシーンを観ることができます。)、また、その前の小説群とその後の小説群との比較を行う必要があります。

まだはっきりしたことは言えませんが、言えることがあれば、のちにまとめて挙げていきたいと思っています。

|

| |

|

| |

[728] 2025/02/05/(Wed)20:19:17

| 名前 |

Seigo

|

タイトル |

ドストエフスキーの美観 |

| 本文 |

※追記更新 25/02/06 17:45

ドストエフスキーは、この世の美というものに関心を持ち続けた。ドストエフスキーの人間観察において、美は重要な位置を占める。

『白痴』『悪霊』『カラ兄弟』をはじめ、小説の中でも、登場人物に美について語らせている。

美をめぐってのドストエフスキーの見方や考えを以下に挙げてみる。

・美は謎であり、解きがたいものである。定義できないから、おそろしいものだ。[『カラ兄弟』のドミートリイの言葉]

・単純なものは、もうそれだけで美しい。[『未成年』より。]

・幸せと喜びは人を美しくする。[『白夜』より。]

・自然は、青空・愛らしい小鳥・若草など、限りない美の世界だ。[『カラ兄弟』より。]

・光が射す青葉(眼前の、目を閉じて想像しての)がこの世のものとは思えないほど美しかった。[『悪霊』のキリーロフの言葉]

・女性の肉体美や美しい衣裳(衣擦(きぬず)れなど)は魅惑的で、たまらない。[『カラ兄弟』のドミートリイの言葉、『罪と罰』のスヴィドリガイロフの言葉]

・美女の美はこの世界をひっくり返すこともできる。[『白痴』のムイシュキン公爵の言葉]

・私たちは、美無しでは生存できない。美を求める心があるから、科学なども生まれた。[『悪霊』のステパン氏の言葉]

・美は私たちを救う。[『白痴』のムイシュキン公爵の言葉]

最後に挙げたムイシュキン公爵の言葉は、いいことを言っていると思う。

|

| |

|

| |

[727] 2025/02/01/(Sat)21:21:46

| 名前 |

Seigo

|

タイトル |

生を大事にし、生を愛したドストエフスキー |

| 本文 |

ドストエフスキーは、生(せい)を大事にし、生(せい)を愛した人だった。

(氏のこちらの言葉などで、あらためて、このことを確認できる。)

そして、同じ生でも、死せる生を脱して、「生ける生」を求めた。

最近思うことは、そういった思いや考えを、氏はどこで獲得したのか、ということだ。

その契機としては、やはり、青年期において命拾いをした銃殺刑未遂の体験が挙げられるだろう。

そのほか、氏がよく読んだ著作からの影響があるのではないかと思う。たとえば、ゲーテやシェークスピアの作品や著作など。

この点についてもっと知っていけたらと思う。

|

| |

|